Alla scoperta di un nostro illustre concittadino

La 2C percorre l’arte della sua città

Venerdì 10 gennaio siamo andati in giro per Arezzo alla scoperta di un nostro illustre concittadino.

Ma chi è il protagonista? Beh…vi terremo un po’ sulle spine dandovi un solo indizio: è un aretino come noi nato nel 1511. Non è strano pensare che uno degli artisti più celebri di tutti i tempi sia vissuto proprio tra i vicoli della nostra città? La sua vita è stata molto intensa, basti pensare che a soli 16 anni è diventato capofamiglia. È incredibile come questo favoloso artista, già da ragazzo, abbia potuto prendersi cura della madre e dei fratelli e contemporaneamente studiare e lavorare.

Arrivati alla sommità di Corso Italia ci siamo fermati a osservare una dedica per il nostro concittadino, cioè un altorilievo del suo busto, che si trova inserito nel primo pilastro delle “sue” Logge, all’angolo tra Via dei Pileati e Via Giorgio Vasari. Nella mano destra tiene dei pennelli, simbolo della passione per l’arte; mentre nella sinistra tiene “Le Vite”, un trattato scritto da lui che parla degli artisti più celebri del tempo, da Cimabue a Michelangelo (da lui considerato il Top del Top). Nello sfondo, con la tecnica dello stiacciato sono rappresentati gli Uffizi. Quanti indizi vi stiamo dando!

Abbiamo poi passeggiato sotto le Logge, il suo regalo alla città. Vi racconteremo la storia della loro costruzione.

Nella prima metà del ‘500 Arezzo era sotto il dominio di Cosimo I De’ Medici e gli aretini mal sopportavano il suo controllo sulla città. Per alleviare queste tensioni il nostro artista pensò di abbellire la piazza principale, oggi Piazza Grande, con un elegante loggiato che nascondesse allo sguardo le macerie dei Palazzi del Popolo e del Comune che Cosimo aveva fatto distruggere lasciandole in vista come monito contro ogni insurrezione. In questo modo l’architetto “cala un mirabile sipario sul libero Comune di Arezzo”. Nella costruzione delle Logge viene ripreso il modulo costruttivo degli Uffizi, semplificandolo. Le Logge ospitavano delle botteghe, sopra ai portoni delle quali si osserva ancora lo stemma della Fraternita dei Laici, l’istituzione che ha finanziato l’opera e a cui il nostro concittadino doveva molto. Forse lo avrete già capito… sì, è proprio lui: il grande Giorgio Vasari!

Sinceramente non avevamo mai notato né le botteghe né gli stemmi anche se da lì siamo passati molte volte.

Oggi questa piazza è stata a lui intitolata e noi abbiamo proseguito la nostra visita ammirando il Palazzo della Fraternita dei Laici il cui campanile è stato costruito su progetto del Vasari.

Il Vasari regalò alla città anche il progetto dell’acquedotto, detto perciò Vasariano, la cui parte terminale è la zampillante fontana ammirata in Piazza Grande.

Nella Piazza, di fronte al Palazzo della Fraternita, c’è un basamento su cui manca ora la colonna, cosiddetta “Infame”, che un tempo era gogna pubblica. In un suo lato sono inserite due unità di misura, il braccio e la canna, che servivano a evitare imbrogli nei commerci che si svolgevano in piazza.

In Piazza Grande abbiamo ammirato anche altri monumenti che, nonostante il tempo trascorso, mantengono intatto il loro fascino, raccontando la storia di Arezzo. Grazie a questa uscita abbiamo imparato a conoscere meglio la nostra città, abbiamo potuto osservare testimonianze architettoniche di diverse epoche, dal 1200 al 1700.

Tra queste vi è la Pieve romanica di Santa Maria, considerata tra gli edifici sacri più importanti di Arezzo, che è di origine molto antica ed è stata costruita probabilmente su base di un tempio romano. Vasari tra il 1560 e il 1563 ha voluto costruire per la Pieve un grande altare ligneo composto da più tavole dipinte da collocare all’altare maggiore: questa avrebbe dovuto essere la sepoltura sua e della sua famiglia. L’ altare nel 1865 è stato spostato nella Badìa di Santa Flora e Lucilla, chiesa da lui ingrandita e rinnovata e in questa occasione i suoi resti sono andati persi e ad oggi non sappiamo dove è sepolto.

Nella Pieve abbiamo riconosciuto un Christus triumphans, una croce dipinta su legno, che si differenzia dal Christus Patiens perché vincente sulla morte. E’ stato emozionante vedere dal vivo ciò che avevamo studiato nel libro di storia dell’arte! Non solo! Il pittore che ha realizzato quest’opera è a noi molto caro perché ha dato il nome alla nostra scuola: Margaritone d’Arezzo!

Ci siamo poi diretti alla Chiesa benedettina degli inizi del XIII secolo di Santa Flora e Lucilla. Nel 1565 viene completamente rinnovata su progetto del Vasari: inizialmente vi era solo una navata, ma dopo la ristrutturazione si arriva a 3 navate suddivise da una serie di serliane.

Varcando l’entrata, abbiamo osservato la cupola sopra il presbiterio, che però era falsa! Era infatti una pittura realizzata su un telo posto in orizzontale sul quale una prospettiva illusoria ci ha fatto percepire un volume che in realtà non esiste. Fu dipinta da Andrea Pozzo nel ‘700.

Nella controfacciata abbiamo visto la Pala Albergotti, altra meravigliosa opera del nostro Vasari che rappresenta l’incoronazione e l’assunzione della Vergine in cielo. I corpi ci ricordavano un altro artista: Michelangelo. E’ divisa in due scene principali, nella parte inferiore della pala possiamo trovare uno scenario molto movimentato, con gli apostoli che aprono la bara della Vergine e si stupiscono di trovarci fiori e allora guardano in cielo e vedono Gesù che incorona la Vergine.

Siamo infine andati alla Galleria di Arte Moderna per visitare la mostra “Giorgio Vasari. Il Teatro delle virtù” dove abbiamo scoperto nuovi aspetti della vita e delle opere del nostro grande concittadino.

Siamo stati accompagnati da una simpatica guida che ci ha raccontato la vita dell’artista e svelato i messaggi nascosti dietro le immagini allegoriche presenti delle opere arrivate da tutti le parti del mondo.

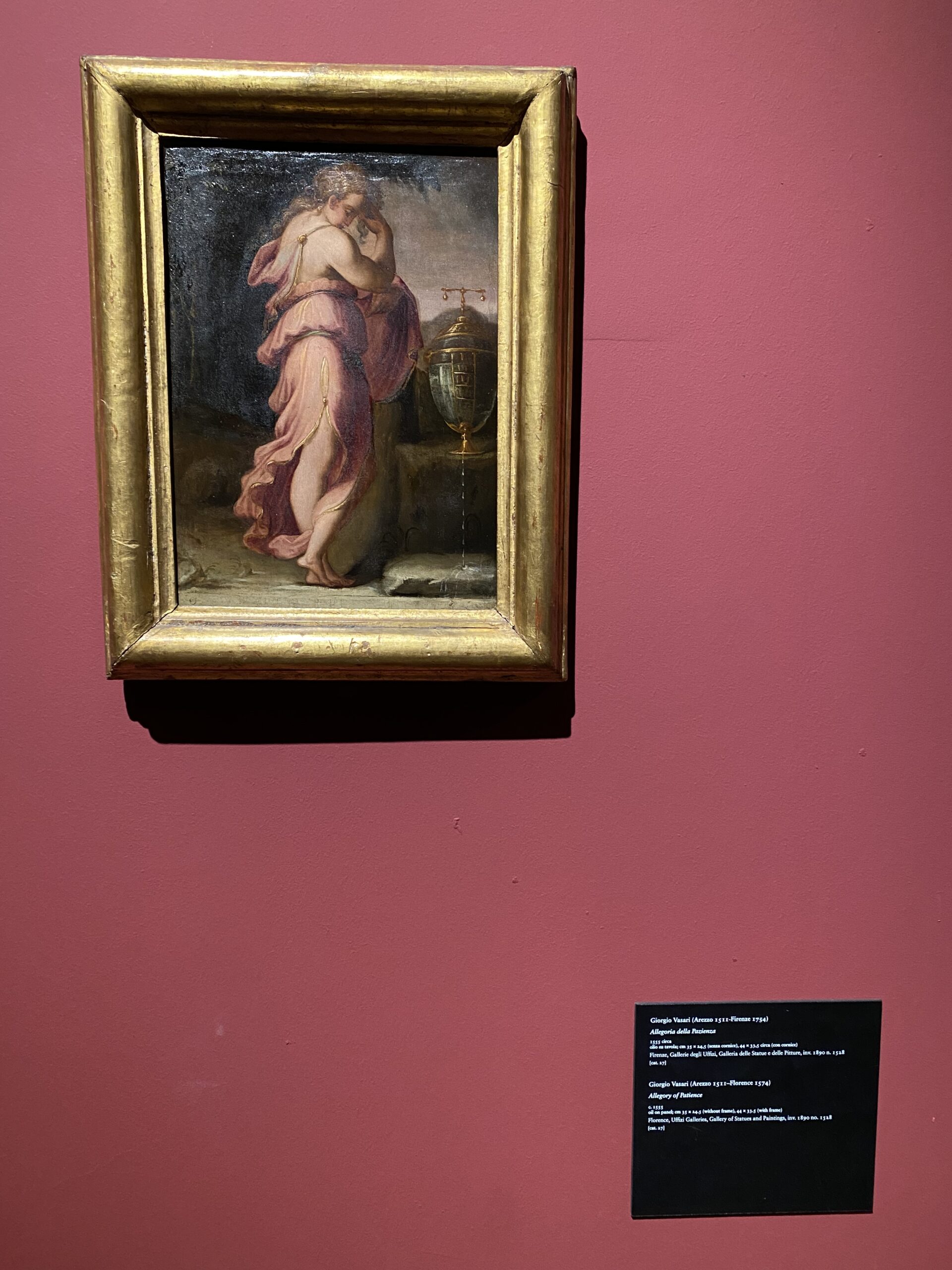

I quadri e i manoscritti ci hanno aiutato a scoprire la personalità dell’artista. Le opere che ci sono piaciute di più sono : L’ Allegoria della pazienza, il Cristo Portacroce e La Tentazione di San Girolamo.

Tutte mettono in evidenza la rappresentazione delle virtù umane. In particolare L ’Allegoria della Pazienza ritrae una donna incatenata ad una roccia che attende pazientemente che le gocce di acqua corrodano la pietra per restituirle la libertà. Osservandola ci siamo resi conto dell’importanza di questa virtù oggi poco considerata.

Ed infine, rullo di tamburi, ecco “La Chimera”! Il bronzo etrusco scoperto ad Arezzo nella metà del ‘500 e portato a Palazzo Vecchio a Firenze su suggerimento del Vasari quale emblema del potere di Cosimo I. Vedere da vicino il simbolo della nostra città è stata una grande emozione. Che bellezza!

La mostra è stata interessante, ma assai complessa perché mette in luce la geniale mente di Giorgio… una persona speciale ed eclettica. Lo sappiamo, tutti i grandi geni hanno una personalità non ordinaria e Vasari era tra questi, ma sicuramente quello che lo differenzia dagli altri è l’aver saputo trasferire l’amore per la sua città natale nella costruzione di mirabili opere pubbliche: ci è proprio riuscito!

Grazie a questo percorso culturale abbiamo avuto modo di conoscere Vasari e apprezzare sempre di più la nostra meravigliosa città!

Gli alunni della classe 2^C: Albanese Emilio, Angioli Luca, Argenzio Serena, Bonci Lorenzo, Bonifazi Annalisa, Brogi Mario, Capria Adele, Carnesciali Emma, Chimenti Chloe Alexandra, Comanducci Edoardo, Daidone Vittoria, Del Pia Matilda, Fabbrini Aurora, Felcini Amelia, Galletti Bianca, Ghetau Sara, Ionescu Mya, Lanzi Filippo, Lorenzi Guglielmo Matteo, Mariani Gabriele, Mori Sveva, Pasquetti Federico, Pecorari Alice, Rotelli Tommaso, Santini Beatrice, Vinerbi Agnese.